【お知らせ】

4月5日(日)に予定されていた新潟市・りゅーとぴあ 能楽堂での公演は、新型コロナウイルスの感染拡大を考慮し、延期となりました。振り替え公演の詳細や、チケットの払い戻し等に関する情報は、オフィシャルHPをご確認ください。

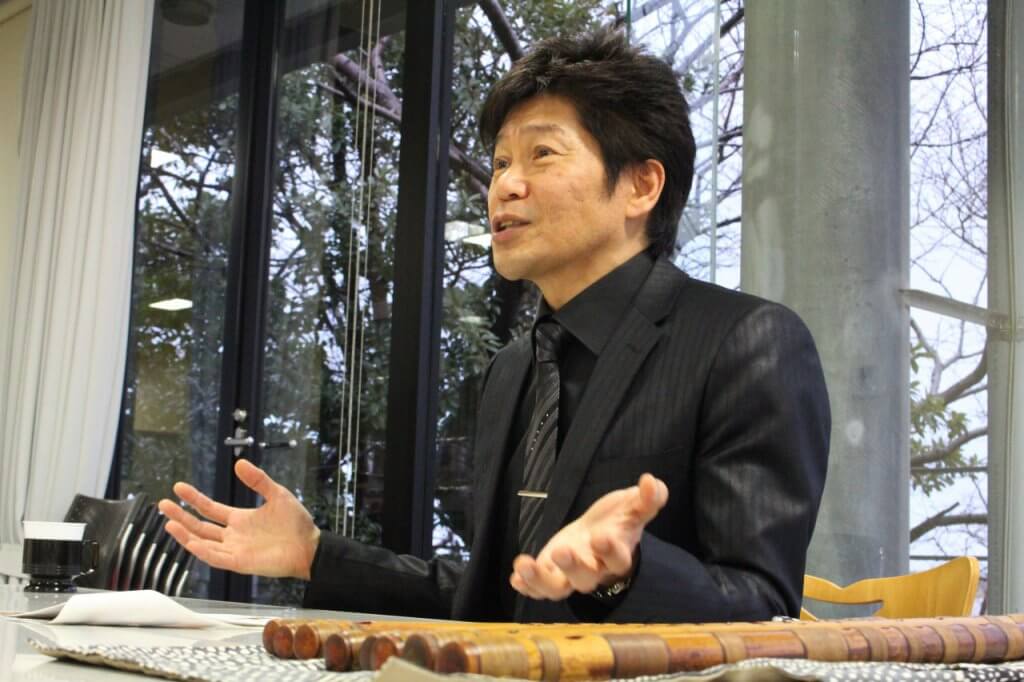

日本で古くから大衆に愛され、祭りのおはやしや民謡に欠かせない存在だった楽器「篠笛」に新たな息吹を吹き込んでいる、篠笛奏者・狩野泰一さん。篠笛を教えたり、日本各地の祭りのおはやしを復活させるなど、篠笛の普及活動にも尽力されています。東京でジャズドラマーとして活動しており、ニューヨークに留学経験もある狩野さんが、なぜ篠笛奏者として生きていく道を選んだのか。そして、なぜゆかりのない佐渡島に拠点を移し、音楽活動を続けているのか。4月に行われる佐渡市、新潟市での公演を前に来社された狩野さんにお話を聞きました。

■ニューヨークで受けた和楽器の衝撃

音楽好きのお姉さんの影響で小さい頃からピアノ教室に通ったり、中学校では吹奏楽部でトランペットを演奏していたという狩野さん。はじめは篠笛とは縁遠い、フォーク、ロック、ジャズなどの音楽を好んで聴いていたといいます。

「音楽一家っていうわけではなかったけど、2つ上の姉と仲が良かったので、姉の影響が大きかったですね。姉が聴いてる音楽に興味津々だったんです。ピアノやトランペットのほかにも、ギター、ボーカル、ドラムなど、とにかくいろいろとやっていました」

なかでもジャズドラムに魅了された狩野さんはジャズの本場・ニューヨークに留学をします。そんな異国の地で、その後の人生を変える衝撃的な出来事があったそう。

「アメリカ人が和太鼓をたたいて、何千という観客が『ブラボー!』って叫んでスタンディングオベーションをしている光景を見たんです。『自分は日本で生まれ育ったのに、日本の音楽、楽器のことを知らない!』ってすごくショックを受けて。それで、終演後その出演者の楽屋に話をしに行ったら、彼らは日本語もあまりしゃべれない。小さな頃から白人の仲間にも黒人の仲間にも入れなかった日系アメリカ人の彼らは『自分たちは一体何者なんだろう』って悩みに悩んで、自分の存在をかけて和太鼓を必死にたたいている。その姿にオーディエンスは歓声を送っていたんだって気付いたんですよ。そんな彼らに『僕たちは<鼓童>に感動して、和太鼓を始めたんだ。絶対見た方がいいよ』って言われて、鼓童を訪ね、参加することになったんです。そこで、篠笛に出会いました」

佐渡を拠点に、和太鼓を中心とした伝統的な音楽芸能の可能性を広げている集団<鼓童>。世界的にも高く評価されている彼らの演奏は、狩野さんの心をあっという間につかんだそう。

「それまでに触れていた音楽と、鼓童の和太鼓で一番違ったのは、肉体的な表現っていうこと。音で感動させるのはもちろんだけど、和太鼓ってもっとエネルギッシュなんです。体を鍛えて、たたきまくって。もう武道に近いんじゃないかな。私も鼓童に入ってからは、日々アスリートのようなトレーニングをしていました。それともう一つは、西洋の音楽って和音を重要な要素としているけど、邦楽の場合は打楽器だけだったり、打楽器と単音のメロディーだけだったり、とてもシンプルな構造なんです。それがフォーク、ロック、ジャズがベースにある私にとっては本当に斬新でした。笛と太鼓だけでこんなに人を感動させちゃうんだって。難しいことが何も分からなくても、太鼓が鳴るだけで血が騒いだり、笛の音が流れてくるだけでワクワクしちゃう感じは、言葉では説明できないものなんです。だから、就職もやめ、それまでにしていた音楽も一度全部やめて、鼓童にいた約10年間は邦楽をきっちり勉強しました。太鼓、笛、津軽三味線、尺八と4つの楽器を、鼓童の先輩方と日本トップの先生方から学び、毎日必死に練習して、舞台で演奏させていただくようになっていきました」

太鼓や篠笛をはじめとする和楽器の、シンプルな構造ゆえに本能に訴えかけるような音色に刺激され、鼓童の一員として活動を続けていた狩野さん。日本各地はもちろん、世界各国でパフォーマンスをする中で培った経験は今でも大きな宝物だといいます。

「ふんどし姿で巨大な和太鼓をたたいて、観客が『ブラボー』って興奮しているところに、私がノーマイクで篠笛一本で入っていくんです。世界各国の格式高い大ホール、オペラハウスで、耳の肥えた数千人の聴衆を前に、笛一本でどれだけ自分の演奏に引き込むことができるか、毎晩真剣勝負でした。最初はプレッシャーが半端なく、心臓はバクバク、足はガクガク。欧米では『へたくそ』って咳払いが降ってくる日も、最初の頃はたくさんありました。日本国内のアンケートでは連日批判ばかり。4、5年毎日あがき続け、苦しくて考えるのをやめた時、どこへ行っても『無心』『夢中』になれるようになっていきました。今ではどんなに大きな舞台でも、とにかく吹くのが、聴いていただけるのが、嬉しくて仕方ないです」

「佐渡、新潟から世界に通用するものを作り続けるというのがライフワーク」(次のページへ)